Cantonese Premium Tea House Limited Tea House

Tea House

Cantonese Premium Tea House Limited

Established on the 17th of February, 2023, Cantonese Premium Tea House Limited is the first Chinese overseas tea branch office to promote its own domestic products on the competitive UK market with the brand name BA BAI XIU CAI in Chinese and Forever Young In English.

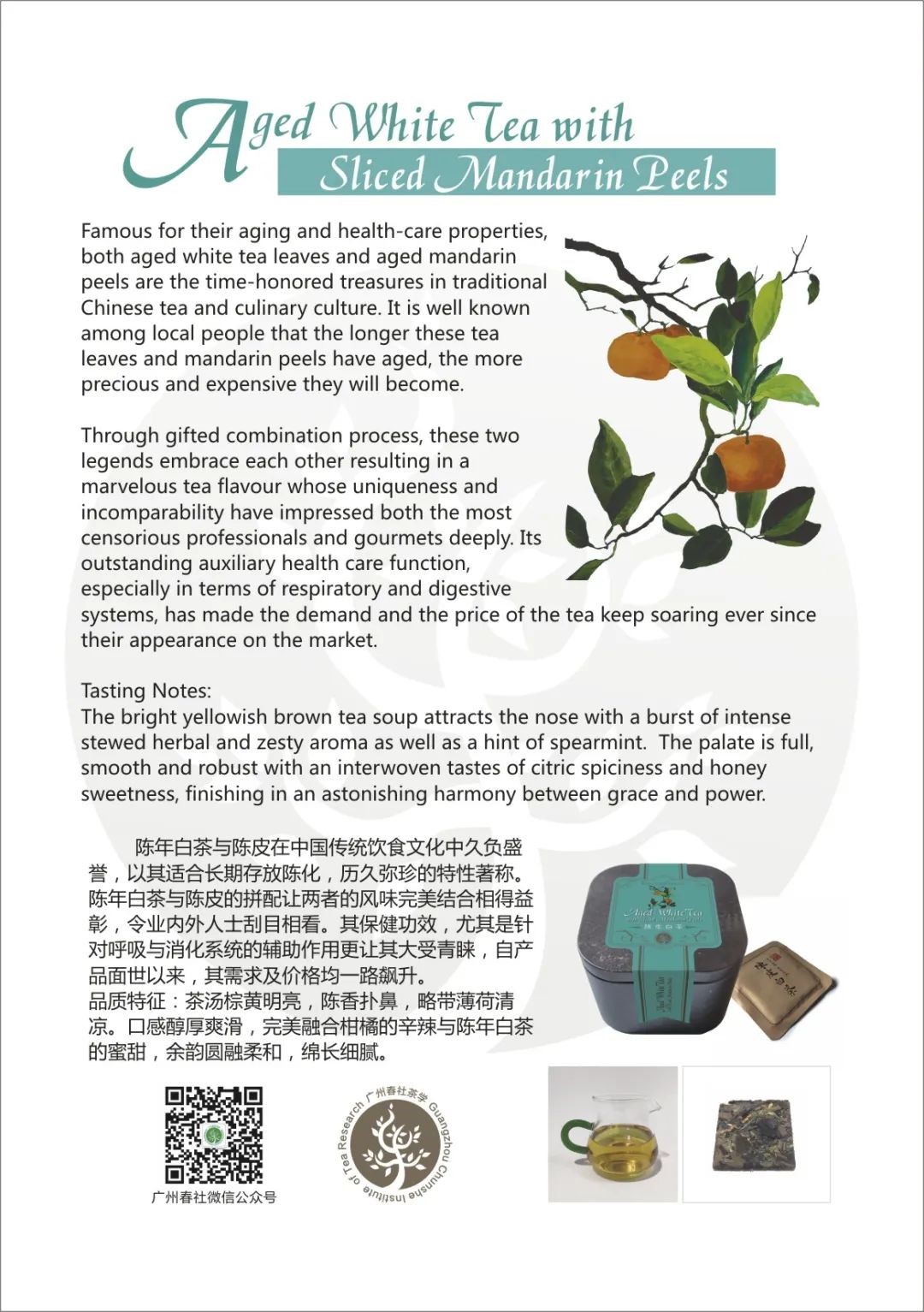

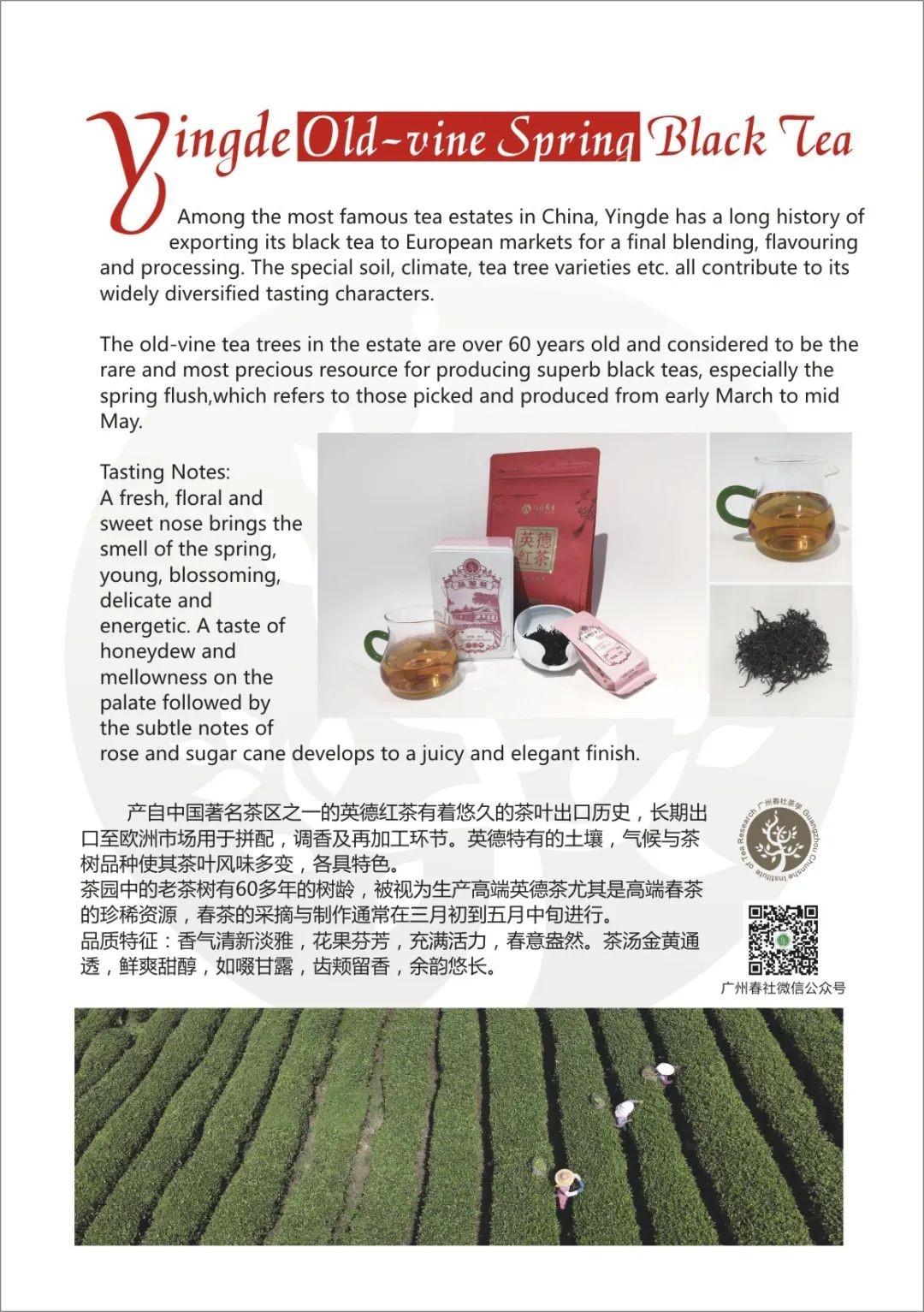

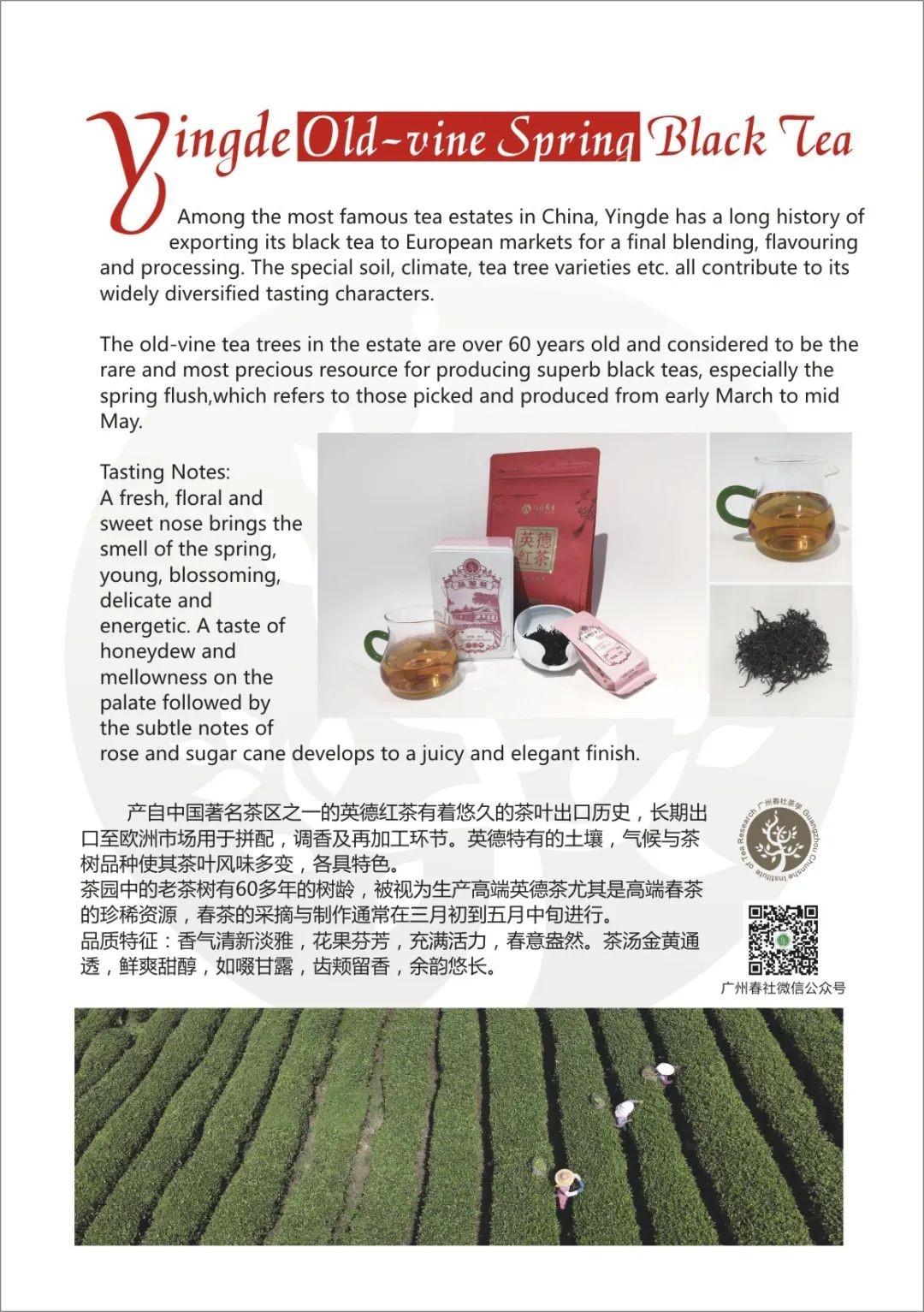

With the help of its overseas representative in UK, Cantonese Premium Tea House Limited managed to set up its offices in both London and Edinburgh shortly after its registration and smoothly launched its first delivery on the UK market,which includes its unique old vine spring black tea and limited-edition compressed aged white tea with sliced aged orange peels. While targeting mainly at the overseas Chinese customers, the company has also been expanding its distribution channels by seeking cooperation with the local wholesalers and retailers.

Cultural exchange is another critical business line that the company has involved in. The trial run in November when the first British visitors enjoyed a whole day tour in a Chinese tea farm located in Guangdong province proved to be a good start for all the coming related events such as experiencing tea processing and professional tasting, enjoying oriental afternoon tea, comparing different tea cultures etc.

For more detailed information and individualized activities tailored to the customers’ special requirements in UK, please contact our following branch offices.

Tea House

Cantonese Premium Tea House Limited

Established on the 17th of February, 2023, Cantonese Premium Tea House Limited is the first Chinese overseas tea branch office to promote its own domestic products on the competitive UK market with the brand name BA BAI XIU CAI in Chinese and Forever Young In English.

With the help of its overseas representative in UK, Cantonese Premium Tea House Limited managed to set up its offices in both London and Edinburgh shortly after its registration and smoothly launched its first delivery on the UK market,which includes its unique old vine spring black tea and limited-edition compressed aged white tea with sliced aged orange peels. While targeting mainly at the overseas Chinese customers, the company has also been expanding its distribution channels by seeking cooperation with the local wholesalers and retailers.

Cultural exchange is another critical business line that the company has involved in. The trial run in November when the first British visitors enjoyed a whole day tour in a Chinese tea farm located in Guangdong province proved to be a good start for all the coming related events such as experiencing tea processing and professional tasting, enjoying oriental afternoon tea, comparing different tea cultures etc.

For more detailed information and individualized activities tailored to the customers’ special requirements in UK, please contact our following branch offices.

London:

Hubert Jiang

Cantonese Premium Tea House Ltd.

280 B Earl’s Court Road, London, UK

SW5 9AS

Tel : +44-7949135202

Edinbrugh:

Megan Su

Cantonese Premium Tea House Ltd.

3/10 Lower Gilmore Bank, Edinburgh, UK

EH3 9QP

Tel: +44-7766171280

2023年,是广州市荔湾区春社职业培训学校响应国家号召,自强不息,奋发前进,努力弘扬传统文化的一年。伴随着新年的到来,春社也迎来了喜人的发展局面。

经过近两年的酝酿与筹谋,由广州市荔湾区春社职业培训学校独家代理的八百秀才海外分公司于2023年2月17日在英国成功注册,并在伦敦与爱丁堡两地开设了办事处,拉开了国有品牌探索欧洲茶叶市场的序幕,部分产品已在市场崭露头角,颇得中外茶客青睐。

随着旅英华人数量的日渐增加,中国传统节日观念也悄然融入当地生活。以茶待客,以茶会友,以茶为礼的习俗在本就有深厚下午茶文化根基的英国市场更是如沐春风,可谓茶至如归。春社亦顺势而为,推出了数款在当地颇受顾客喜爱的精巧茶礼。

以茶为媒,促进传统文化交流是春社在过去一年取得的另一突破。海外分公司在努力研究开拓英国市场的同时也积极进行茶文化培训与交流方面的尝试。在中英茶文化比较与交流体验方面取得了喜人进展,成功组织了首次国外友人国内寻茶体验游。

新的一年,春社在维持国内原有业务的同时,将继续重点发展中英文化差异比较及组织交流体验活动等全新培训项目,并在新产品开发与输出方面投入更多的资源,不遗余力,为传统文化的传播与发扬光大克尽职责,精益求精。

2024年,我们将继续带着好奇,希望与信心,勇敢面对未知与挫折,向着理想与目标勇敢前进!

附:海外分公司地址及联系人

伦敦: Hubert Jiang

Cantonese Premium Tea House Ltd.

280 B Earl’s Court Road, London, UK

SW5 9AS

Tel: +44-7949135202

爱丁堡: Megan Su

Cantonese Premium Tea House Ltd.

3/10 Lower Gilmore Bank, Edinburgh, UK

EH3 9QP

Tel: +44-7766171280

Tea House

Tea House